Perché tornare alla natura morta nel 2025?

Perché si tratta di un genere oggi largamente trascurato, marginale nel dibattito artistico contemporaneo, spesso relegato a una dimensione decorativa o percepito come anacronistico. Eppure, è proprio questa sua inattualità a renderlo fertile. La natura morta, con il suo statuto silenzioso e fuori moda, costringe a ripensare le coordinate stesse della visione, del tempo, della materia. Riprenderla oggi significa riattivare una tradizione pittorica per metterla in tensione con il presente, sollevando interrogativi fondamentali sul senso del dipingere e sul ruolo dell’immagine nella cultura visiva contemporanea.

La mostra si propone di attivare un dialogo tra passato e presente, interrogando la tradizione del visibile alla luce delle sensibilità attuali.

Nel Seicento olandese, la natura morta fu al contempo uno strumento di autorappresentazione borghese e un sofisticato dispositivo ottico: immagini iperrealistiche che sfidavano la percezione, al punto da far credere di poter ingannare la natura stessa, inducendo gli insetti a posarsi sui fiori dipinti. Erano opere concepite per uno sguardo lento e attento, dense di dettagli, capaci di coinvolgere il corpo e la mente. L’opposto dell’esperienza visiva contemporanea: rapida, compressa, digitale — in fondo, a bassa risoluzione.

Oggi, dopo la fotografia, inseguire la verosimiglianza non ha più senso: il primato dell’immagine-mimetica appartiene ormai al linguaggio fotografico. Come scrive Deleuze, la pittura si fa tale quando smette di illustrare e diventa sensazione.

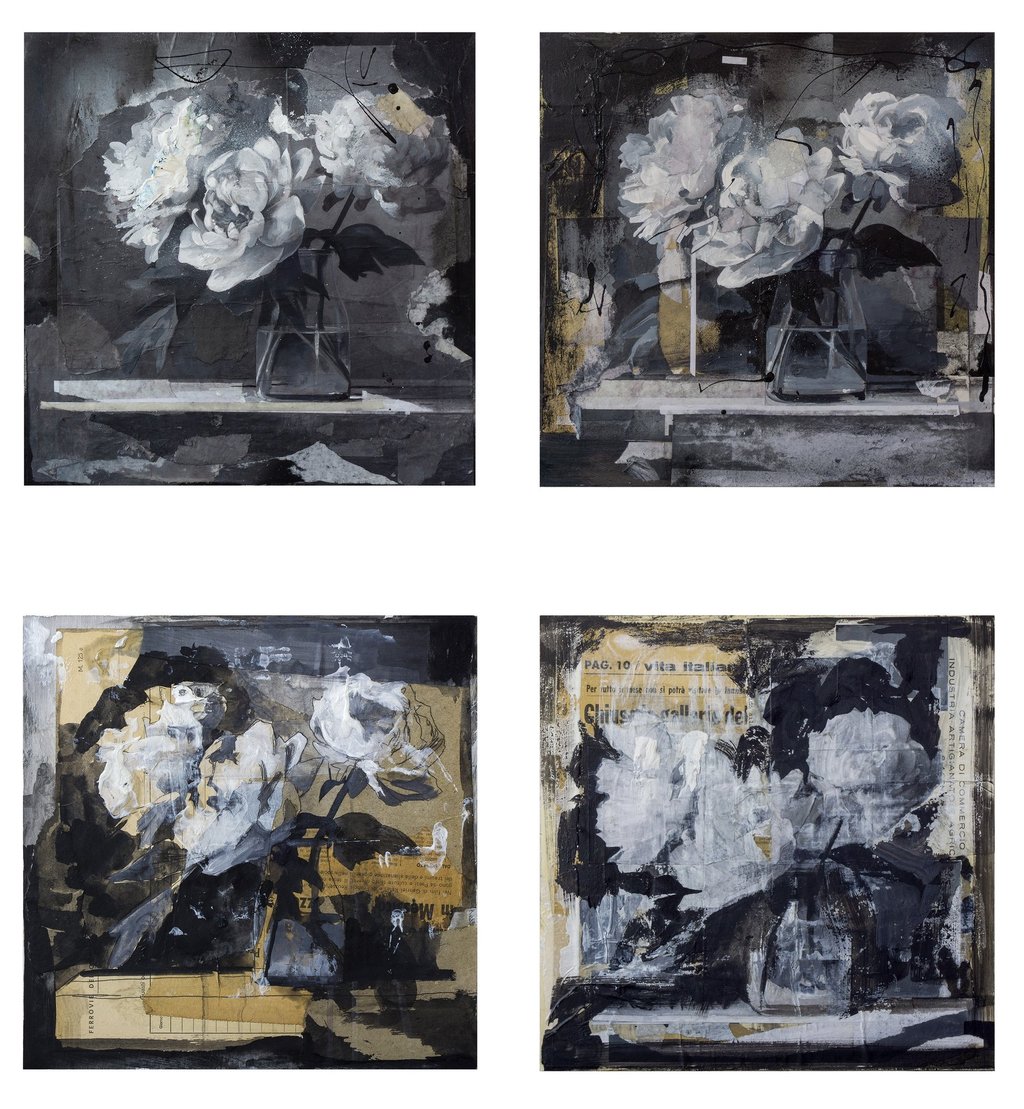

Se un tempo era l’insetto a rendere “vero” il vaso di fiori, oggi sono la macchia, il segno, il gesto a riattivare un’esperienza sensibile del visibile. Come un lapsus, la pittura rivela la verità proprio nell’istante in cui devia, inciampa, tradisce l’intenzione: è lì che cade la censura sull’inconscio. In queste opere, il fiore è apparenza instabile: frammento, scarto, materia ricomposta. L’immagine non si ripete mai identica, ma si trasforma — come in un telefono senza fili — in cui ogni variazione riscrive, altera, distorce. La realtà non viene riprodotta, ma riformulata.

Non è più la perfezione illusoria a contare, ma l’imprevisto che incrina la superficie: traccia di un gesto autentico, testimonianza del corpo, del tempo, del fare. In un’epoca dominata dalla riproduzione digitale e dall’immagine levigata, la pittura rivendica la propria fragilità come valore. L’errore diventa rivelazione, la materia si fa pensiero visibile.

È in questo scarto che si apre lo spazio dell’opera: non come copia del mondo, ma come traccia di ciò che sfugge al linguaggio. Ed è nell’incontro tra il corpo della pittura e quello dello spettatore che si attiva un’esperienza sensibile, in cui sguardo e presenza si intrecciano. Un’esperienza che, oggi più che mai, sentiamo come necessaria.